-

第65回建材情報交流会「GXが切り拓く未来:持続可能な事業成長への道筋と実践例」(2025年2月19日開催)講演録を公開しました2025年4月30日基調講演

「建設業におけるGX~鹿島建設の取り組み」

高橋 広平 氏

鹿島建設㈱ 建築管理本部建築調達部 部長

鹿島の取り組み「脱炭素」「資源循環」「自然再興」

かつて淀川や琵琶湖では水質が悪化し、地域と行政の連携や住民運動によって水質改善を果たしたという歴史があります。これは今回のテーマ「GX」の先駆けといえるでしょう。 GXは、広義でとらえられるので実態をつかみにくいと思います。川や湖では水質悪化という明確な課題があって行動に移りましたが、現代では多様な情報が飽和しており、課題やニーズに気づきにくくなっています。そこで今回は、当社の具体的な取り組み事例の中からきっかけをご提供できればと思っています。 2050年に向けた施策は、「鹿島環境ビジョン2050plus」として方針を定めており、3つの分野「脱炭素」「資源循環」「自然再興」が相互関連していることを認識した上で、グループの目標や行動計画を再構築しています。 当社の主な取り組み例をまとめています(図1)。当社は「お客様の要望に応える」ためにビジネスとして環境問題に取り組んでいます。同時に社会の一員としての責任・信頼という側面もあると自負しています。

図1 鹿島建設の環境ビジョンに沿った主な取り組み内容 脱炭素観点での鹿島の環境の取り組み

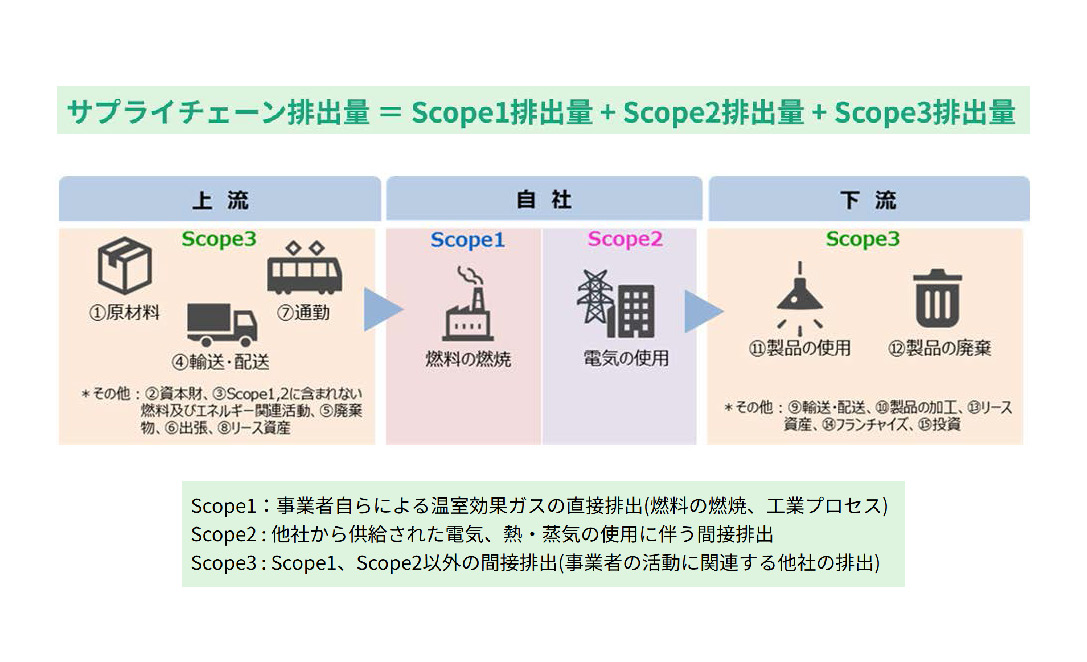

世界全体のCO2排出量のうち、建設セクターからの排出割合は約40%と非常に多いものです。2050年までに、新築物件についてはカーボンゼロを目指しており、建材製造から施工、維持修繕、解体の削減方策が今注目されています。 今後頻繁に耳にすることになる重要な用語があります。「アップフロントカーボン」:建材製造から施工までに排出出されるCO2。「エンボディドカーボン」:運用エネルギー、オペレーションカーボンを除いた部分。 「ホールライフ(ライフサイクル)カーボン」:建物全体のCO2排出量。CO2排出量は「活動量(数量)×排出原単位」により求めます。 サプライチェーンの排出について図をご覧ください(図2)。自社で使用する燃料や電気のうち、燃料から排出されるものをScope1、電気排出されるものをScope2と呼びます。製造のための材料や輸送などはScope3で上流側。これは建物完成後の運用エネルギー使用量を指すScope3の下流側と区別しています。当社のScope1・2(建物の建設工事)は顧客のScope3に分類されます。 当社グループのサプライチェーンCO2排出の概要を説明します。建設物のライフサイクルCO2排出には、「建材製造時CO2が中心のサプライチェーン上流排出」「施工時CO2が中心の自社排出」「建物運用時CO2が中心のサプライチェーン下流排出」があります。ライフサイクルCO2排出の多くを占めるのはサプライチェーン下流排出(Scope3)です。この削減は当社グループだけでは難しく、建材メーカーや発注者などの関係他社との協働が必要となります。 主要な大手デベロッパーの掲げる脱炭素目標は、当社より高いものになっています。これはSBT(Science Based Targets)認証のためです。SBT認証を受けると環境配慮に取り組む企業として企業評価が上がります。すると投資家からの評価が上がり、事業を行う上でメリットになるのです。そのうちの一社であるM社のScope3は、建設時の排出量が65%と高く、2030年目標として掲げる40%削減達成のためにはこの部分の削減が必要です。そこでM社は業界初のCO2算定マニュルを策定しました。 このマニュルの範囲はアップフロントカーボン(建材製造~施工)の部分で、2023年10月の着工物件から算定を始めています。それまでは統計値を利用した計算でした。しかし環境配慮建材はまだ高価なため、統計値を使用すると排出量が少ない建材の方が多く排出するという矛盾が生じます。そこで、資材数量方式(積み上げ方式)に移行しており、同マニュルもこの方式となっています。国でもホールライフカーボンが算定できるツールを「JーCAT」を開発しています。 ツールを用いて算定すると、床面積当たりの排出量が示され、どの部分から排出されるのかが分かるようになっています。用途や規模、構造によって算定結果が蓄積され、今後ベンチマークが整備されることで、建物構築の際に、排出量が一定以下でないと建設許可が下りない世の中になるかもしれません。 国は2026年度に法案提出を考えており、早い場合は2027年度から算定義務化が始まることが予想されます。一定量の削減取り組みを行った施主に対しては容積緩和などの話もあり、削減に資する建材が今後ますます求められると考えます。

図2 サプライチェーンの考え方(環境省)――建物建設時のCO2であるScope1・2は顧客のScope3に分類 施工者としての鹿島の取り組み

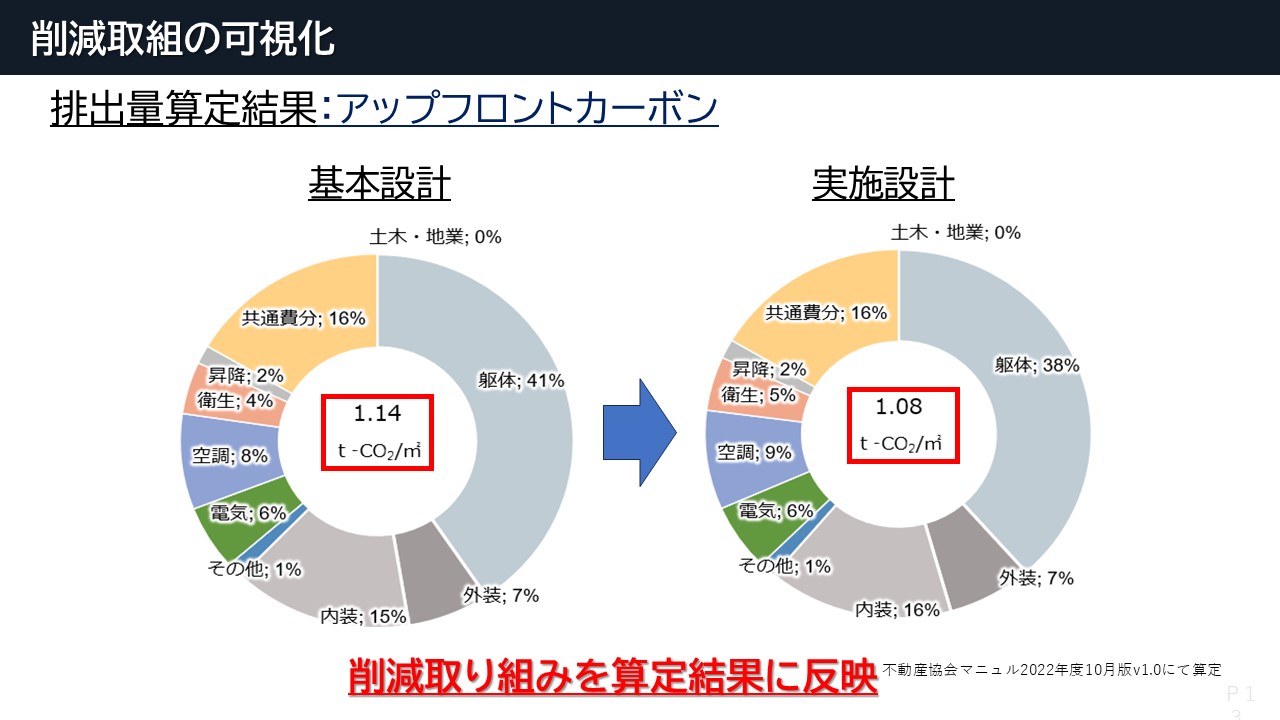

当社は算定義務化を念頭に、排出量を自動算定できるシステムを開発しました。数万行ある見積書からAIを用いて数分で計算できるようになっています。システムを活用して、中規模オフィスビルの新築から解体までの工事に伴うCO2排出量を35%削減することに取り組んだ事例を紹介します。 建物のCO2削減の取り組みはさまざまあり、設計・調達・施工や更新修繕段階に分けて、削減検討を行います。今はコスト削減がCO2排出量削減に結び付く製品から採用されているのが実情です。アップフロントカーボンの算定結果では、延べ床面積2.5万㎡で1,500tの削減となり、取り組みが可視化されました(図3)。エンボディドカーボンで考えると更新修繕の削減割合が大きいですが、これは修繕率や修繕更新周期が関係しています。特に設備機器の更新時の排出量が大きく、当社が関わることで更新修繕をコントロールできることを考慮した上で35%の削減を実現していますが、一つひとつの削減積み重ねが必要なことに変わりはありません。

図3 CO2排出量を自動的に算定し、削減取り組みに役立てる(不動産協会 建設時GHG排出量算定マニュアル_2024年10月版_v3.0の算定結果を一部加工) 今後建築材料に求められること

建物を構成している建材は、どれが欠けても成り立ちません。我々建設業は、建物の構成部材を正しい材料、手順、納まりで施工した高品質な建物をお客様へ提供したいと考えています。 建材は、大型重機の使用による効率化、低炭素輸送手段の活用、低炭素燃料の使用、輸送の効率化、リサイクル活用など、消費者が納得する製品情報や品質というストーリーを付加価値として提供する必要があります。そのストーリーに当たるのがEPD(環境製品宣言)です。EPDは、一定のルール下で製品のライフサイクルにおける環境影響を開示することにより、同じ土俵で製品の比較検討ができるラベリングです。現在約300種類の製品が登録されています。 このように同じ土俵(ルール)でラベル化する仕組みがあると、CO2を削減したいと考える設計者が製品を選定することができます。EPDは今後必ず必要になると予想されており、国も申請補助や取得時のインセンティブを考えています。 低炭素建材はメーカーだけで取り組むのが難しいので、我々ゼネコンを含め、多くのサプライヤーが協力して、需要の創出から適切な供給までのサプライチェーンを構築する必要があると思っています。

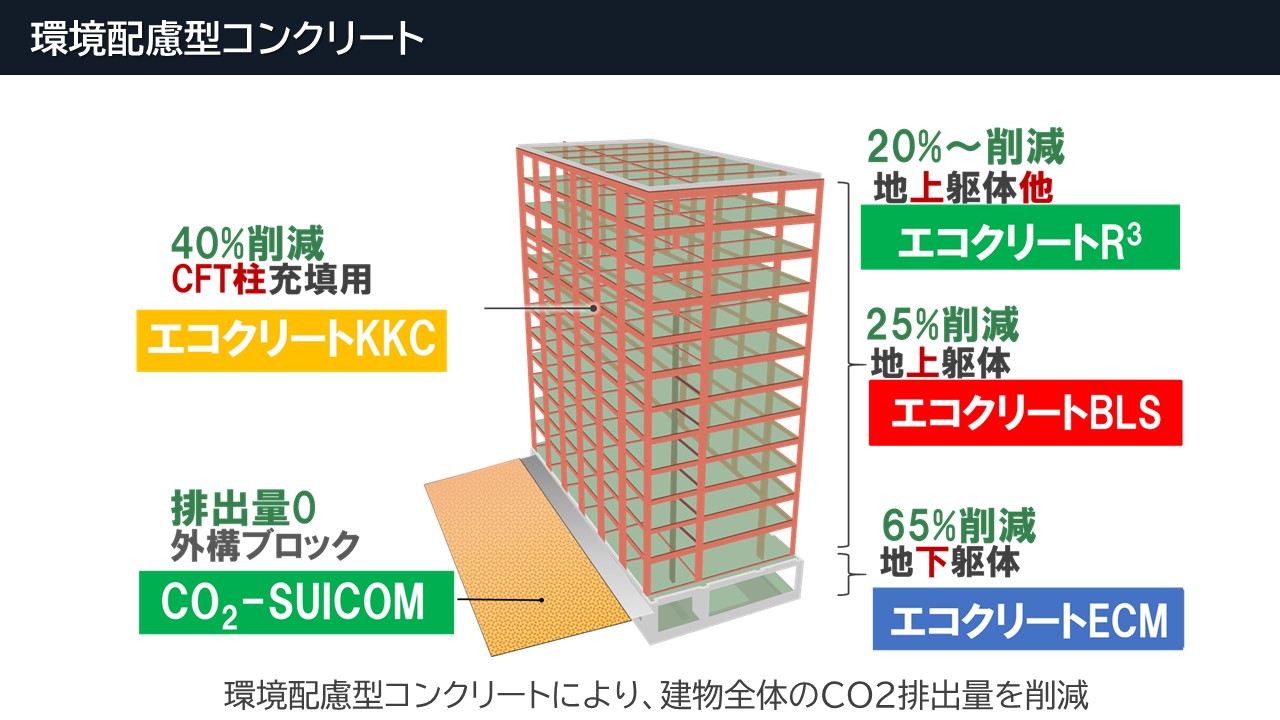

材料開発者として取り組み――セメント開発

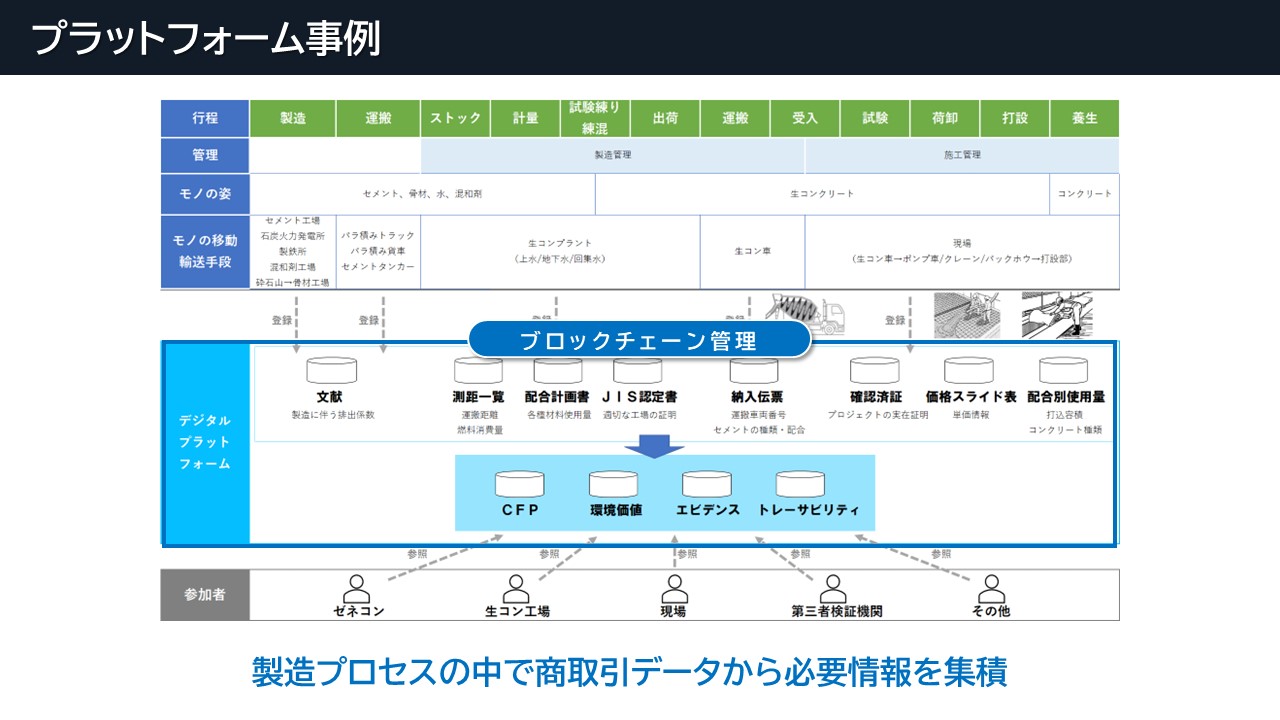

材料メーカーではない当社でも排出削減に貢献できることはないだろうかと模索しています。そこで特にCO2排出量の多い躯体部分に着目し、セメント開発を開始しました。セメントは製造時に高温焼成したり、原料から炭酸ガスが発生したりするためCO2排出量が大きい材料です。従ってセメントを混和材に置換すればCO2排出量の抑制効果が高くなります。混和材の中でも高炉スラグ微粉末は、置換率が高く設定できるのでCO2の削減効果が高まります。当社は高炉スラグ微粉末を利用して、環境性能、経済性、品質のバランスの取れた低炭素型コンクリートの開発を行いました。 建物の構築ではCO2排出量の60~70%がコンクリートに由来します。今回紹介する環境配慮型コンクリートを適材適所で使用することで、建物全体でのCO2排出量を削減できます(図4)。 【エコクリートECM】 高炉スラグ微粉末の置換率は65%程度で、普通コンクリートよりも65%程度CO2排出量を低減可能。温度ひび割れ抵抗性と経済性に優れます。コンクリートの使用量が多い基礎梁や耐圧盤などのマスコンクリートのほか、場所打ち杭にも使用可能です。品質は(一財)日本建築総合試験所の建築技術性能証明によって保証されており、約68,000m3を超える施工実績があります。 【CO2-SUICOM】 中国電力、鹿島、デンカ、ランデスの4社で開発した環境配慮型コンクリート。高炉スラグや石炭灰、特殊な混和材をセメント代替として用いるとともに、CO2をコンクリートに大量に吸収し、炭酸カルシウム(CaCO3)として半永久的に内部に固定し続けるという特徴を持ちます。このことによりコンクリート製造時のCO2排出量ゼロ以下を実現。CO2-SUICOMは大阪・関西万博に出展しており、「CUCO®-SUICOMドーム」としてフィーチャーゾーンで公開しています(図5)。 また生コンのCO2可視化プラットフォームの試行も行っています。環境配慮型コンクリートは、建物になってしまうと従来のコンクリートと見分けがつかないため、「環境価値を可視化したい」という顧客要望に応えるべく取り組み始めました。従来は「年間生コン使用量(m3/年)×生コン製造に伴う原単位(t-CO2/m3)」で算定していましたが、新たに構築した考え方は、材料の製造・採掘から打設までのCO2を「個別に算定」し加算、仕様・工場・季節などにより異なる配合ごとの材料使用量を1次データとして取り扱います。 セメントは季節によって使用量が異なり、同じ仕様でも43kg/m3の差が生じます。よって一日あたり100m3打設すると3.3 t-CO2 の差が生じることになります。考え方を時系列でまとめた図をご覧ください(図6)。材料の製造から練り混ぜ、打設、養生までの各フェーズにおいて、製造プロセスの中で商取引データから必要情報を集積して排出量を算出する仕組み。改ざんできないトレサビリティを担保するためにブロックチェーンを活用しています。 当社物件で算定した結果、従来方法では1,049.4 t-CO2ですが、プラットフォーム算定では942.9 t-CO2となりました。正確に把握することで、同じ量のセメントからの排出量として106t-CO2分の精度が向上しました。

図4 適材適所で利用し、建物全体でCO2排出量を削減

図5 CO2排出量を70%削減する、大阪・関西万博会場の「CUCO®-SUICOMドーム」外観(イメージ)(NEDO報告書)

図6 生コンのCO2を可視化したプラットフォーム アジア建設産業のイノベーション拠点「The GEAR」

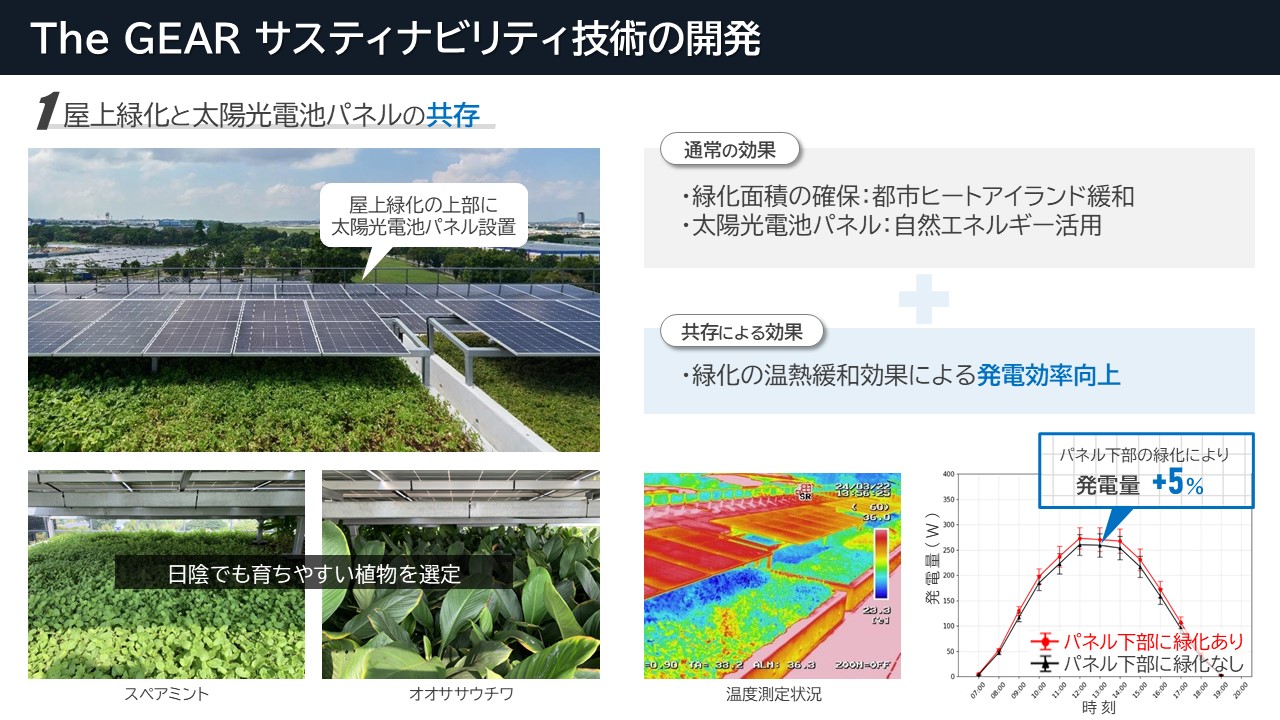

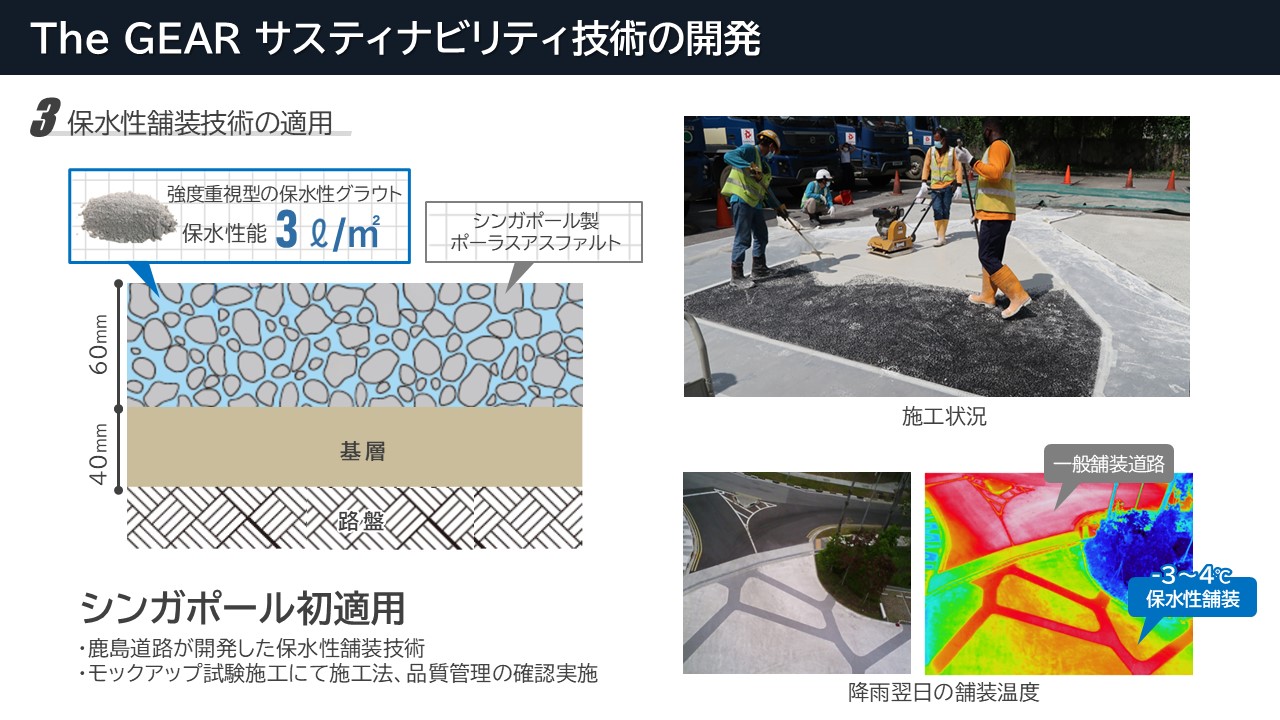

シンガポールの「The GEAR」は、鹿島のアジアの総括拠点であり、研究開発センター機能およびオープンイノベーション機能を持った施設。ここで生まれた有望技術の国内外相互利用、スタートアップとの連携を目指しています。同施設ではサステナブルな建物の実現を目指し、さまざまな取り組みを行っています。その中で「エネルギー・水・緑」に関する要素技術の効果を測定することを目的とした3つの取り組みを紹介します。 【① 太陽光発電+屋上緑化】 これは植物の上にパネルを設置する取り組みです。 面積が限られた屋上で緑化面積を確保しつつ、太陽光電池パネルの設置面積を拡大できることに加えて、緑化の温熱緩和効果による太陽電池パネルの発電効率の向上が期待されています。パネル下の緑化によって発電量が約5%アップするという結果が得られています(図7)。 【② 雨水貯留型屋上緑化】 植栽下部に雨水貯留層を設け、雨水の上水利用(植栽の灌水利用)を行っています。太陽電池パネルと底面給水型の屋上緑化を組み合わせた構造を持ち、日本とシンガポールで特許を取得しています。「The GEAR」GEARにも実装し効果を測定しているところです。 【③ 保水性舗装】 グループ会社の鹿島道路が開発し、日本で実績をあげている舗装技術ですが、海外では初めて適用しました。 シンガポールの協力企業にてモックアップ試験を実施し、施工方法や品質管理の確認を行いました。雨が降った次の日の舗装の表面温度は、一般部と比べて3~4℃低いことが確認できています(図8)。

図7 屋上緑化と太陽光電池パネルの共存

図8 保水性舗装を海外で初めて適用 資源循環観点での建築材料

原材料調達リスク、顧客ニーズの変化、自然再興/脱炭素の要請に対応するために、「サーキュラーエコノミー(以下CE)」への対応が必須となってきています。これにはビジネスモデルの転換が必要です。建設業(建材)にとってのCEの本質は、資源リソーシング(廃棄物は資源)、使い続けること(常にアップグレード)、売切りからサービス提供(ビジネス化)、などであり、建設業(建材)におけるCEの将来像から見て、再生材利用、分別処分(回収)、長寿命化はカーボンニュートラルに寄与するものといえます。 コスト面でまだ課題はありますが、今後資源の奪い合いや気候変動による災害多発により必要エネルギーが得られないことを想定すると、CEの考え方が2050年に向けて重要な局面を迎えると考えられます。 欧州では環境負荷情報に加え履歴情報を担保するDPP(デジタルパスポート)という仕組みが特にEVのバッテリーからスタートしており、製品がどうつくられ、誰の手に渡り使用され、どの部分が廃棄され新たに利用されたのかといった履歴がデータ管理されようとしています。今後、日本でも展開が想定されており、建設業界にもいつか普及するかもしれません。

共創と競争、2つの分野で脱炭素に取り組む

脱炭素に向けた取り組みは2つの“キョウソウ”分野で進めていく必要があります。“共に創る”共創分野では、1社ではカーボンニュートラルの達成は不可能であることから各算定ルールを統一し、生産者や使用者が知恵を持ち寄り課題を解決していく必要があります。“競う”意味での競走分野においては、品質・コスト面は前提条件として、よりCO2排出削減性能の高い建材のアイデアや提案が求められていきます。 我々が持つ固有技術や知恵を持ち寄り、社会、お客様が求める建物を提供していくことがより重要となってくると思います。

インシュレーションボード事業を通じた資源循環」

高澤 良輔 氏

大建工業㈱ R&Dセンター 次長

素材事業では未利用資源の活用に注力

当社は「素材」「建材」「エンジニアリング」の3つの領域で事業を展開しています。それぞれの事業で、素材の製造販売、建材の製造販売、そして建築工事・施工管理を行っています。 まず素材ですが、当社の素材にはいくつかの種類があり、原材料に木質資源を活用したものと鉱物資源を活用したものに大別されます。当社で言う「素材」は世の中一般にいう素材と少し違い、建材の内側にある芯材部分や下地材のような板物(パネル類)を指しています。鉱物資源とは、製鉄時の副産物由来のロックウールや、火山で発生するシラス(火山灰)などを指します。 当社が重視しているのは、未利用資源の積極的活用です。加えて、その資源自体が持っている特性を活かしてボード素材の機能に付与することで特徴のある素材製品としています。 建材事業では、床材をはじめとしてドアや収納などの住機製品の製造販売を行っています。当社の建材メーカーとしての特徴は、音響製品の部分です。吸音材や遮音材といった、音にこだわった製品も多く展開しています。これらは住宅だけでなく、オフィスや学校、幼稚園・保育園、高齢者施設などの非住宅市場にも、これまで住宅の建材で培った技術や知見を活かして広く使っていただいているところです。 工事を行うエンジニアリング事業では、天井材の工事を中心に大型物件の内装施工を行っています。 当社の強みを3点挙げるなら、1つ目が新しい素材や建材を開発できる製品研究開発力。2つ目が製品展開力。素材も建材も、非常に豊富なバリエーションでラインナップを取り揃えています。さらに製造数量もかなり大きなもので、スタンダードを生み出す力があると自負しています。3つ目は、「素材・建材・工事」という川上から川下まで一気に引き受けることができる一貫体制を敷いているところです。 当社では、「DAIKEN地球環境ビジョン2050」という長期の環境方針を掲げています。「自然との共生(生物多様性の保全)」「気候変動の緩和(カーボンニュートラルの実現)」「資源循環の推進(廃棄物の削減、資源の再利用)」という3本柱になっており、今回は特に資源循環の観点でお話をさせていただきます。

木質ボード事業について

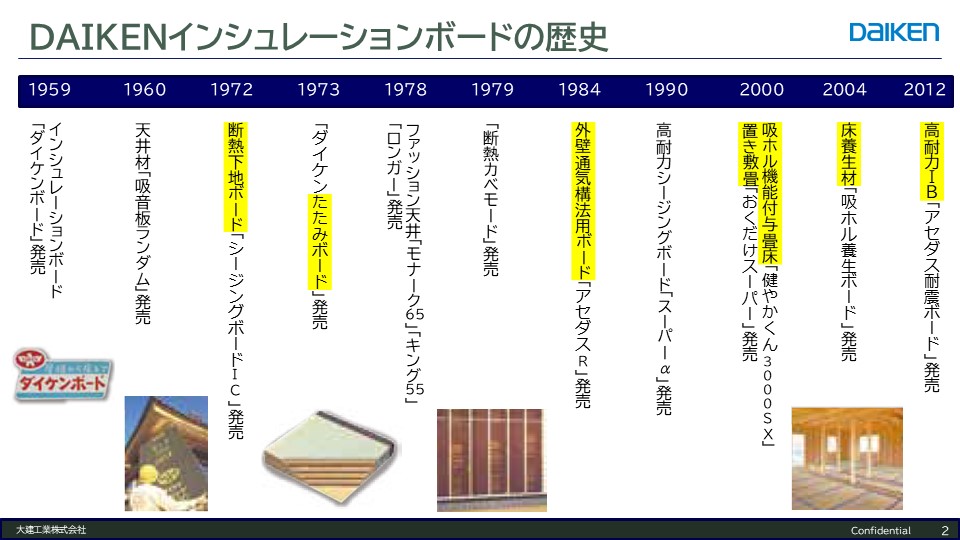

「インシュレーションボード」とは、木材チップ(小片)をほぐして繊維状にしたものを絡み合わせ、圧縮してボード状に成形したものです。 原材料の80%以上が、住宅解体時に得られる建築解体材です。住宅としての役割を終えたときに、壊して燃やしてしまうのではなく、再度マテリアルとして利用することで、木材が持つ炭素貯蔵効果をさらに長くするという役割を果たします。木質ボードは世の中に多数存在しますが、インシュレーションボードは密度が0.20 ~ 0.34 g/cm3と、とりわけ軽量であるという特徴を持つ素材です(図1)。 当社がインシュレーションボードを発売したのは66年前の1959年で、今なお主力事業の一つをなしています(図2)。この年表の中で黄色くハイライトされているのは今も現役の製品で、主に断熱下地材や畳の芯材、現場の養生材などの用途で利用いただいています。

図1 80%以上が建築解体材でつくられる

図2 DAIKENインシュレーションボードの歴史 特長を活かした新たな用途の開発

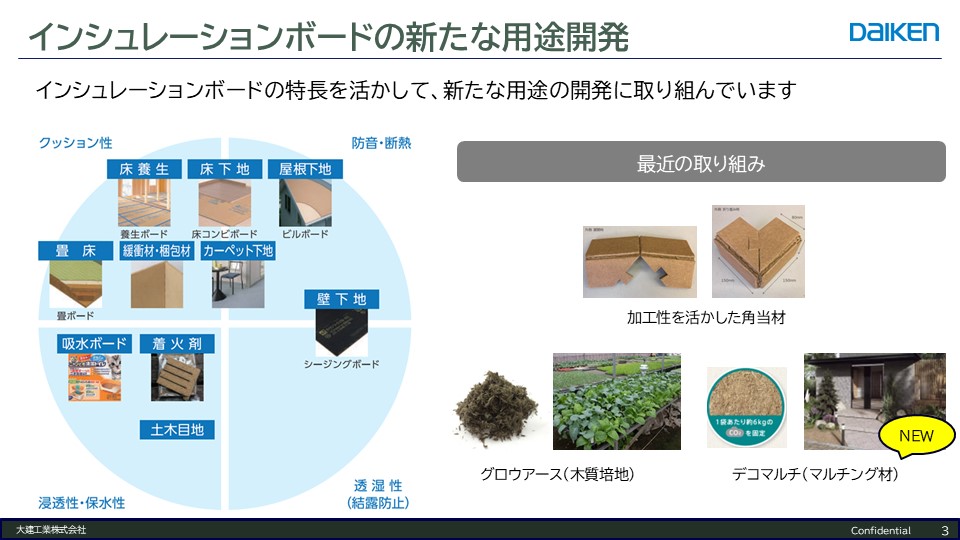

このインシュレーションボードは特長を活かして、産業分野の様々な用途に使われています(図3)。特にクッション性を活かした用途が多くなっています。そして防音・断熱性、浸透・保水性、透湿性などがあります。 浸透性や保水性を活用した用途では、例えばインシュレーションボードにタールを練り込んだキャンプ用の着火剤用途や、吸水性の樹脂を練り込んだペットのトイレ用マットなどがあります。 最近では「ボード」という枠から飛び出した新たな取り組みがあります。繊維化する技術を活かした木質培地、「グロウアース」です。植物を育てるには土壌が必要ですが、土の代わりに繊維を土壌にしてみたらどうかというアイデアから生まれました。土より軽く、しかも可燃ごみとして捨てられるため、家庭菜園などの用途で利用が広がっています。 さらに2024年11月には「デコマルチ」というマルチング材を新発売しました。マルチング材とは外構でよく使われる資材で、土壌から水分の蒸発を防いだり、雑草の侵入を防止したりするものです。これを国産材のファイバーでつくったのが「デコマルチ」という製品です。

図3 インシュレーションボードの新たな用途開発 インシュレーションボードはどんなつくり方?

インシュレーションボードは、湿式抄造という製法で製造しています。これは繊維を水の中に分散させ、紙漉(す)きのように漉き上げる方法です。工夫しているのは、木材を細かくほぐす際に、繊維を少し長めになるようコントロールしていることです。当社でも製造しているMDFという木質ボードと比較しても、インシュレーションボードは空隙が多く、粗い繊維で構成されています。繊維同士が長いためより繊維が絡み合いやすく、接着剤が少量で済むという特徴があります。また接着剤が少ない分、リサイクルしやすい(=水中で繊維に戻りやすい)という特長もあります。

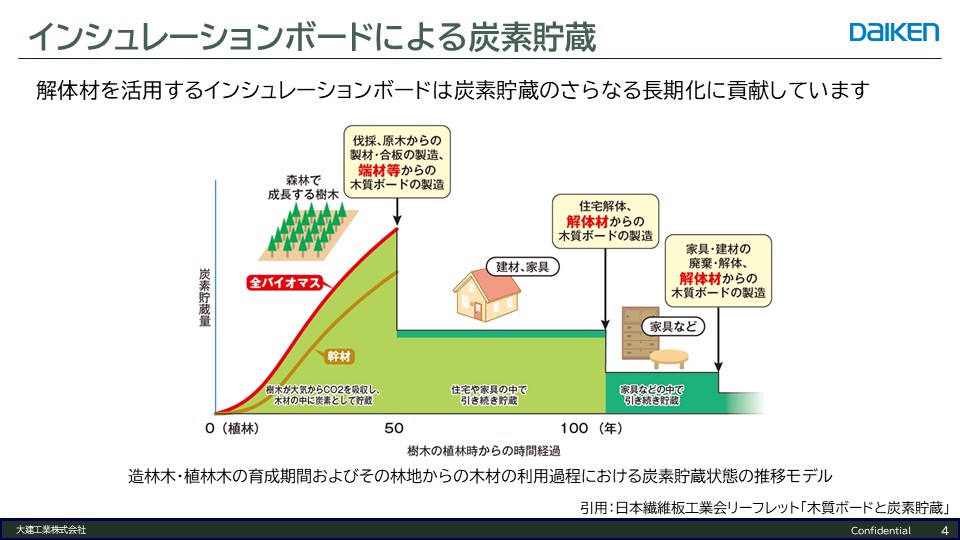

炭素貯蔵のさらなる長期化に貢献

インシュレーションボードには他の木質ボード、木質材料と同様に炭素貯蔵効果があります。インシュレーションボードの原材料として使われる木チップは、建築解体材から得られます。木は植林されてからCO2を吸収して蓄えますが、約50年を経て伐採された後は製材や合板となり住宅や家具などに使われます。それらが役目を終えるとインシュレーションボードの原材料となるわけです。 さらに木材としての仕様寿命がのび、炭素が貯蔵され続けます。従ってインシュレーションボードは、炭素貯蔵の長期化に貢献していると言えます(図4)。 製品の炭素貯蔵量を試算すると、インシュレーションボード1枚(6×910×1820 mm、密度0.25 g/cm3)あたり3.93 kg-CO2 でした。分かりやすく例えると、2枚分で貯蔵する量と、スギ1本が1年間に吸収するCO2量が大体同じぐらいということになります。 インシュレーションボードは軽量な製品なので、他の木材や木質材料と比較すると、一製品あたりの炭素貯蔵量は低いかもしれません。しかし当社はこの事業を66年間継続しているため、長い目で見れば炭素貯蔵効果に大きく貢献してきたのではないかと思っています。当社の直近25年のインシュレーションボード生産量を合算すると、炭素貯蔵量は324万t-CO2にのぼりますが、これはスギ約4億5,000万本分の年間CO2吸収量に相当します。

図4 インシュレーションボードによる炭素貯蔵 インシュレーションボードのリサイクル

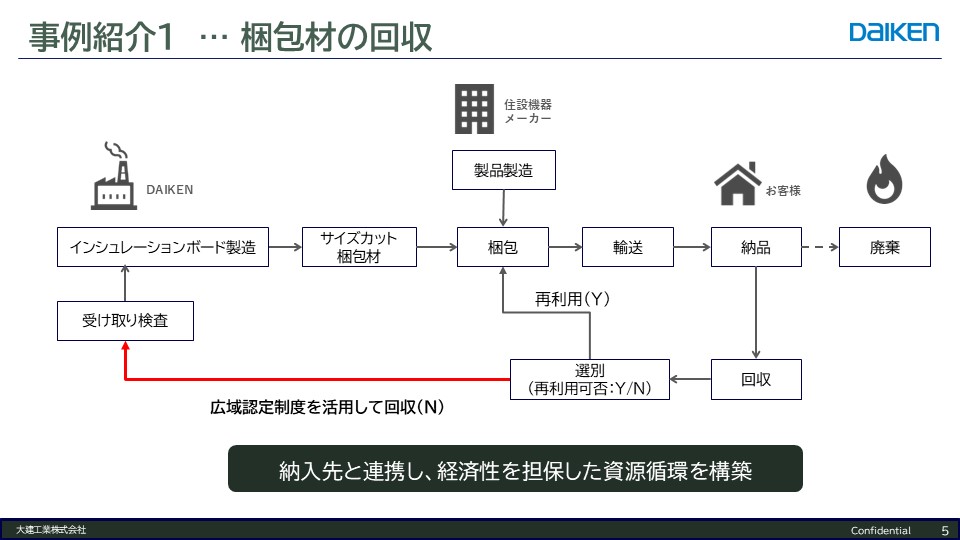

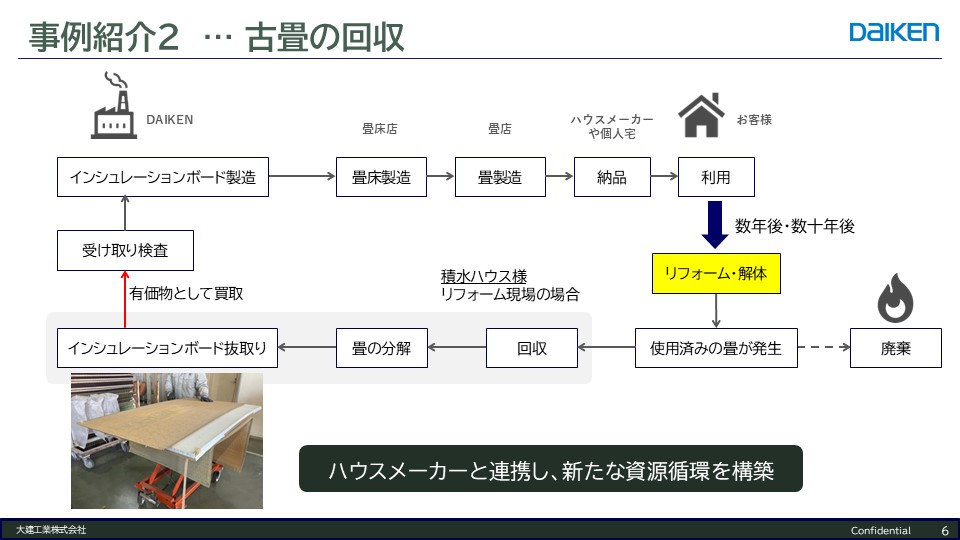

当社は今、使用済みインシュレーションボードを回収し、また シュレーションボードをつくる水平リサイクルに注力しています。 ここで2つのリサイクル事例を紹介します。 【事例①梱包材の回収】 ある住設機器メーカーでは、製品の梱包材にインシュレーションボードを使用いただいています。納品後に開梱されると梱包材は不要になり、従来では廃棄・焼却されていました。しかし今回そのメーカーとの連携により、梱包材を回収して、再利用可能なものはもう一度梱包材として使用してもらい、再利用が難しいものは当社で再資源化するという水平リサイクルのルートが完成しました(図5)。 住設機器製品は重量物であるため、梱包材として復元性、クッション性が求められますが、インシュレーションボードだからこそ、このような再利用ルートが生まれたと言っていただけました。 【事例②古畳の回収】 インシュレーションボードの用途には畳の芯材があります。住宅がリフォームまたは解体される際は使用済みの畳が発生しますが、こちらもやはり使い道はなく、廃棄焼却処分されることがほとんどです。そこで当社はこの古畳の回収を考えましたが、2つの課題がありましました。「どう回収するか」「回収した畳からインシュレーションボードをどう抜き出すか」というものです。しかしこの課題は、大手ハウスメーカーの積水ハウス様と連携することで解決しました。同社では従来から新築やリフォームの現場で発生する廃棄物を回収してリサイクルする活動をされており、今回の古畳に関しても回収・分解までご協力いただけることになりました。こうしてインシュレーションボードを再資源化するための循環のスキームを構築することができました(図6)。

図5 梱包材の回収と再資源化

図6 ハウスメーカーと連携した古畳の回収 リサイクルの効果と4つの課題

インシュレーションボードの原材料の半分を使用済み製品に置き換えた場合の環境負荷低減効果を計算してみると、製造時のCO2排出量を約15%程度削減できるという結果となりました。 今回、インシュレーションボードの水平リサイクルにいくつかトライして見えてきた課題が4点あります。 まず「回収」。各建築現場に少量ずつそれぞれ配送されて使われているので、いかに効率よく回収して集約・管理するかという課題です。 次に「分解」です。畳のように、インシュレーションボードが別の材料と複合されていた場合は、解体処理の必要が生じます。 続いて「法令」。廃棄物を取り扱うので難しい部分があります。再資源化する際のルール緩和などを、国でも考えていただきたいところです。 最後に「価値」。いかにリサイクルを価値向上につなげるか、ここは大きな課題だと思います。 リサイクルはどんどん拡大させていきたいですが、当社単独では不可能です。従って、関係各社様とのさらなる連携が必要であると考えています。インシュレーションボード以外でも、もしこのような資源循環に関わる前向きな情報、あるいは解決したい課題がありましたら、ぜひお話をうかがわせていただければと思います。

「TOTOグループのカーボンニュートラルに向けた取り組み」

山崎 啓之 氏

(TOTO株式会社 サステナビリティ推進第二G グループリーダー)

木村 美惠 氏

(TOTO株式会社 関西支社 市場開発第一部長)

健康で文化的な生活を提供するために創業

近年は、SDGsやサステナビリティに関する動向が大変活況を呈していることから、それが経営戦略と大きく紐づくという側面もあって、TOTOでは経営企画本部にてサステナビリティに関する活動を推進しています。その中でも今回は、カーボンニュートラルに向けた取り組みを紹介いたします。 TOTOは1917年創業の、北九州市に本社を置く企業。売り上げの68%が日本の住設事業で、27%は海外の住設事業、そして新領域事業(静電チャック、AD部材)が5%です。 カーボンニュートラルの取り組みを説明する上で重要になるのが、創立者の志です。初代社長の大倉和親は、健康で文化的な生活を提供したいとの思いから当社を立ち上げました。大倉の思いは社是に込められており、企業理念にもつながっています。 当社では「TOTOグループ企業理念」に基づいて事業活動を展開しています。このグループ企業理念を体現するために、取り組むべき重要課題として、3つのマテリアリティを設定しています。そのマテリアリティを皆さまのイメージしやすいものに落とし込んだものが図1となります。(図1)。 このような重要な社会課題の解決と経済成長の両面で企業価値を向上し、SDGsにも貢献していくというのが当社の考え方です。そしてこれを中長期の戦略の中にも組み込んでいます。経済価値および社会的価値・環境価値の両軸でしっかりとKPI指標の目標を達成することで、2050年のカーボンニュートラルを実現するというのが、当社の目指す姿です。

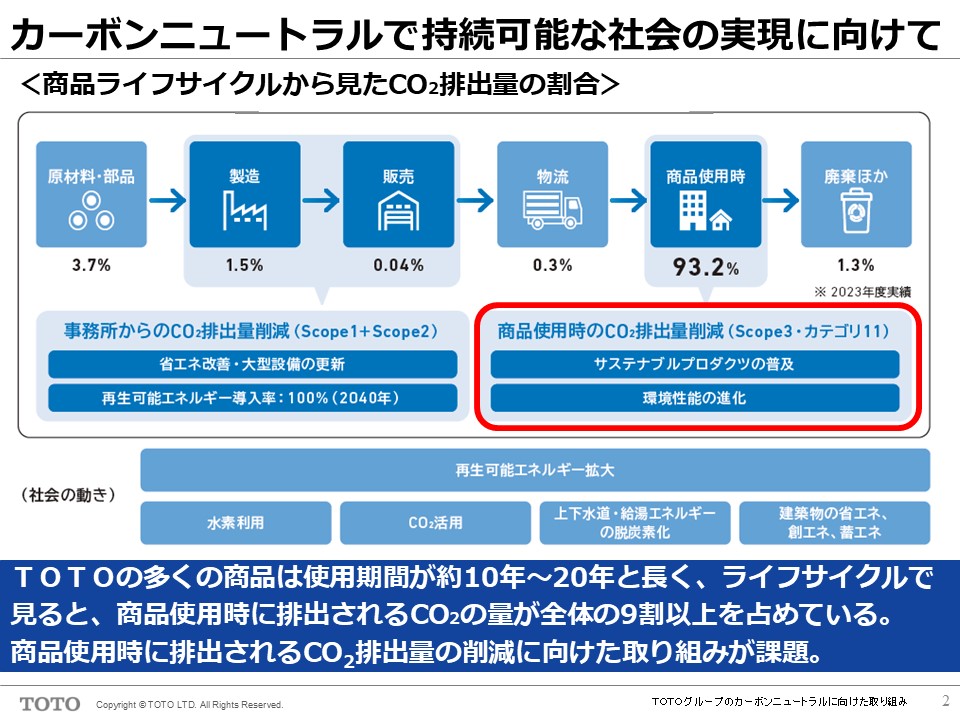

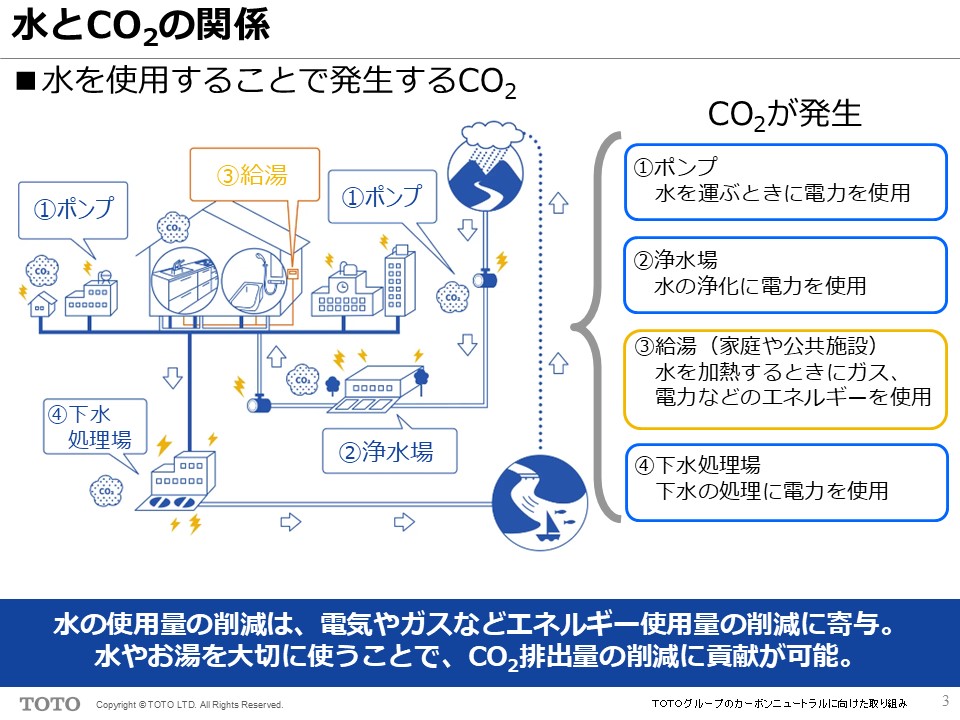

図1 TOTOのマテリアリティは「きれいと快適・健康」「環境」「人とのつながり」 水を使うたびにCO2が排出される

商品ライフサイクルから見たCO2排出の割合を示しています(図2)。当社の商品はまず原材料調達から入り、そこから製造→販売→物流へと向かい、商品を使用いただいて最後は廃棄されるというライフサイクルです。この中で、商品使用時が全体のCO2排出量の93.2%を占めています。この理由は、TOTOの多くの商品の使用期間が約10~20年と長いからです。 従って、商品使用時に排出されるCO2排出量をいかに削減していくが我々の課題となっています。TOTOの主力商品である便器などの衛生陶器が使用時になぜCO2排出するのだろうかと疑問に思われるでしょうが、その理由をお話します。 日本の全ての 家庭から1年間に排出されるCO2の量は1億5,800万tで、うち21%が水回りから排出されています。例えば浄水場では、電力などのエネルギーが使われることでCO2が発生しています。綺麗にした水をポンプで家庭に届けるときも、使った水を下水処理場で浄化するときも、エネルギーは欠かせません。 つまり水を使うとCO2が発生しているのです。水を使うことで排出されるCO2の量は、1世帯当たり1年間で71kg。これはスギ8本が1年間に吸収するCO2量に相当します。給湯により排出されるCO2は1年間で517kg、スギ60本分にもなります。 当社は水を使う製品を販売して事業を行っていますが、ポンプで水を運ぶとき、浄水場や下水処理場を動かすときも電気を使っているわけです。そのような理由から、水を大切に使うことはCO2削減につながるのだということを訴求しているのです(図3)。

図2 商品ライフサイクルから見たCO2排出量の割合

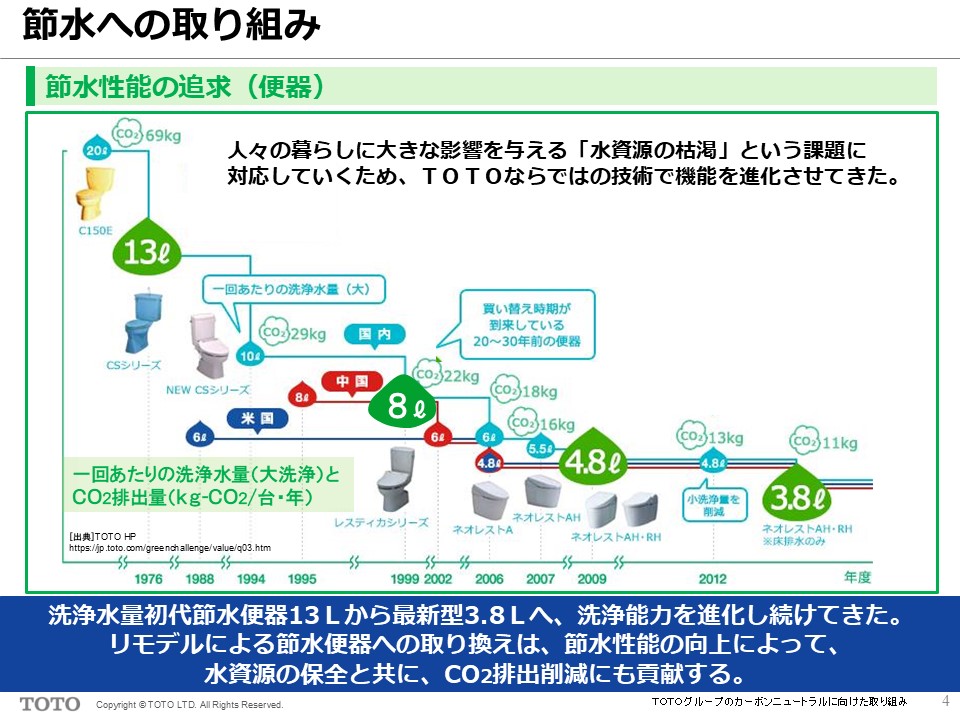

図3 水を使用することで発生するCO2 節水への取り組みと廃棄段階の取り組み

大便器であれば、1976年頃から13Lで流す節水便器が主流でした。2000年頃を境に8Lの洗浄性能のある便器が登場し、その後2007年頃から4.8Lとなり、2012年からは3.8Lで流せるようになります。このように、節水を追求する活動を実施してきました(図4)。 図の真ん中辺りの、今買い替え需要が到来している便器は20~30年前の8Lで流すものです。これを最新の3.8Lや4.8Lに取り替えることで、約半分の水を節約することができ、それがひいてはCO2削減にもつながるという点はお客様の心にも届くのではないかと思います。 お湯を使う製品はCO2を多く排出してしまいます。従って当社でも、節水シャワーや断熱性能の高い魔法びん浴槽という形で、なるべくお湯を大切に使える商品を出しています。これらの製品も今取り換え需要が来ているので、節水・省エネ性能をアピールしていきたいと考えています。 経営戦略の中にも、「サステナブルプロダクツ」の構成比率アップへの取り組みを盛り込んでいます。マテリアリティの「きれいと快適・健康」と「環境」をダブル実現できる製品を我々はサステナブルプロダクツと定義付けているのですが、この比率を上げていくことで環境負荷の低減に貢献していこうと取り組んでいます。 廃棄物には、事業所から出るものと、販売した製品を使った後に出てくるものがあります。前者については当社で管理がしやすいので、廃棄品(衛生陶器屑)を集めて路盤材として再利用する活動をしています。 一方、ウォシュレットや衛生陶器などの商品は回収が難しいため、神奈川県と東京都の一部で使用済みのウォシュレットを試験的に回収し、金属類は売却、プラスチック類は破砕チップ化して物流のパレットなどに再利用する取り組みを実施しているところです。

図4 技術進化による便器の節水性能の変化 カーボンニュートラルの実現に向けて

TOTOが目指すのは、地球環境に負荷をかけることなく、豊かで快適な暮らしを創造していくこと。暮らしを支える商品をつくるだけでなく、持続可能な社会、カーボンニュートラルの実現に貢献することも重視しています。 水やお湯の使用量が減ればその分エネルギーも少なくなり、CO2発生を減らすことができます。当社は快適性と環境配慮を両立したサステナブルプロダクツを世界中の人々にお届けすることで、毎日の暮らしを豊かにしながら、地球環境に貢献しています。 水回りの商品をつくる工場や事業所でも、カーボンニュートラルの実現に向けて取り組んでいます。例えば衛生陶器をつくるのに欠かせない窯は、エネルギー効率が高く環境に配慮したものに更新し続けています。そのような窯を採用している工場では、CO2排出量を40%削減できるようになりました。 水素など次世代のエネルギーの利用にも取り組んでおり、製造時に使用する燃料の転換や、高効率な設備への更新などの省エネ改善も進めています。太陽光発電設備の設置やグリーン電力調達によって再生可能エネルギーの利用率を高め、全ての拠点のエネルギー情報を一元管理するエネルギーマネジメントシステムを導入。 当社は2050年のカーボンニュートラルの実現に向けて、国際的なガイドラインに基づく客観性のある数値目標を設定しています。 ・商品使用時のCO2排出量は2030年度までに25%削減すること。 ・事業所からのCO2排出量は2030年度までに47.5%削減すること。 この目標を達成するために社員一人ひとりが知恵を絞り、世界中の仲間と協力し合って、より環境に貢献できる商品をお届けし、よりCO2排出の少ない事業活動を進めていきます。

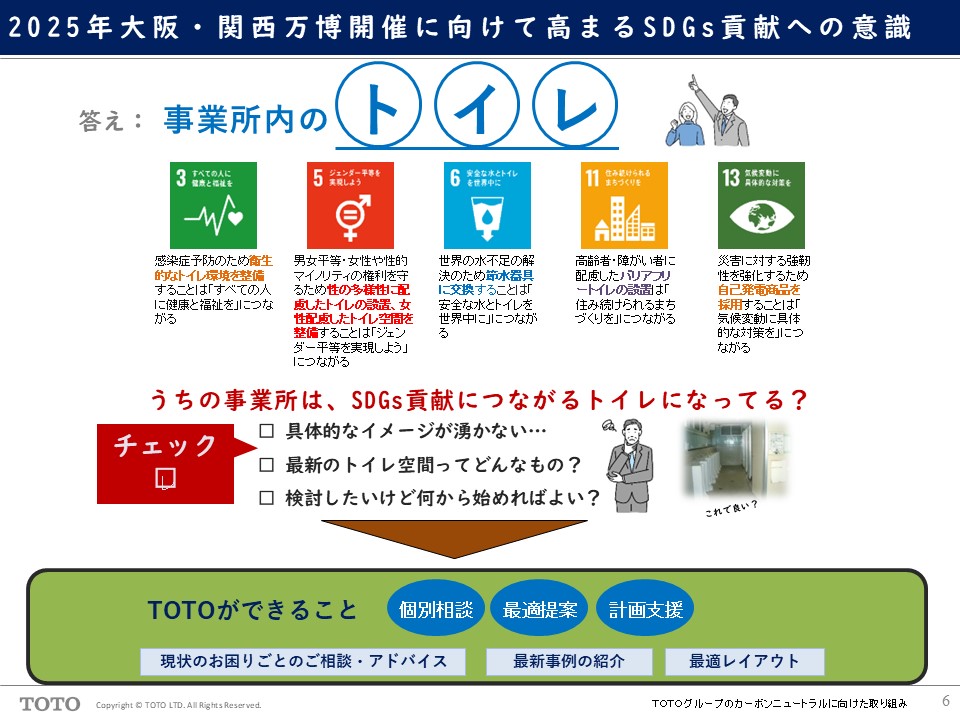

SDGs貢献につながるトイレとは何か?

これまで、TOTOの商品の開発背景や、今後取り組む内容を皆さまにご紹介させていただきました。それを踏まえ、今回配布したチラシをご覧ください。「ご存知ですか? 事業所内の〇〇〇ができるSDGs貢献」と、事業主の皆さま向けに訴求するものになっています(図5)。この内容について、ご一緒に考えていくことができればと思います。 2025年4月から半年間、SDGsの観点で最も注目される大阪・関西万博が開催されます。万博でも我々TOTOの商品が貢献できればと考え、採用いただいております。冒頭、髙岡技術委員長のコメントにもありましたが、このようなテーマ商品に我々はどのように取り組んでいけばよいのか、会社としてどのように謳うのがよいのか、そういった点を考えることが今後重要になると思います。 このチラシの「〇〇〇」の中に入る言葉は、裏面に記載していますが、まさに「トイレ」です。「トイレの空間で貢献できるSDGsとは、一体どういうものだろう?」という問いかけになっています(図6)。 この問いかけは、皆さまの会社一つひとつ、また事業者様の条件一つひとつによって異なってきます。従ってそれぞれの状況に合わせて当社は、個別のご相談を承り、最適なご提案をさせていただきます。

図5 事業所内の〇〇〇でできるSDGs貢献(チラシ表)

図6 トイレ空間の個別相談受付や提案を行う(チラシ裏) 建物の用途に合った最適なトイレ空間を提案

また、皆さまのSDGsに向けたトイレ空間づくりの計画をバックアップさせていただく、コンサルティング的な活動も行っています。その一つが、我々トイレメーカーが主催する無料相談会「パブリモ相談会」です。こちらはパブリックトイレのリモデルのご相談を、1社1社個別に向き合いながら受け止め、最適な方法をご提案するものです。 内容を簡単にご説明します。建物の用途に合わせてそれぞれにトイレセミナーを行い、建物に適した最新の事例や器具をご紹介しています。 我々が取り扱うのは、SDGs貢献につながるサステナブル商品ということになりますが、それだけではなく、最適なレイアウトも併せてご提案。 特に昨今は、SDGsの目標5番にある「ジェンダー平等を実現しよう」に沿った、オールジェンダーへの対応に関するお悩みごとが増えてきている傾向も我々は認識しています。そのような現状にも鑑み、今後未来に向けてどんなトイレ空間がふさわしいのかを、一緒に考えながらご提案させていただくのが我々の役割です。 開催場所は、当社のパブリック向けショールームでもある本町のTOTOテクニカルセンター大阪。ぜひこちらの施設に足をお運びください。具体的な各社様のお悩みごとに向き合う形で、環境配慮、環境貢献をテーマに日本が世界に向けて誇れる取り組みを、皆さまと共に進めていくことができればと考えております。